Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpenanlagen

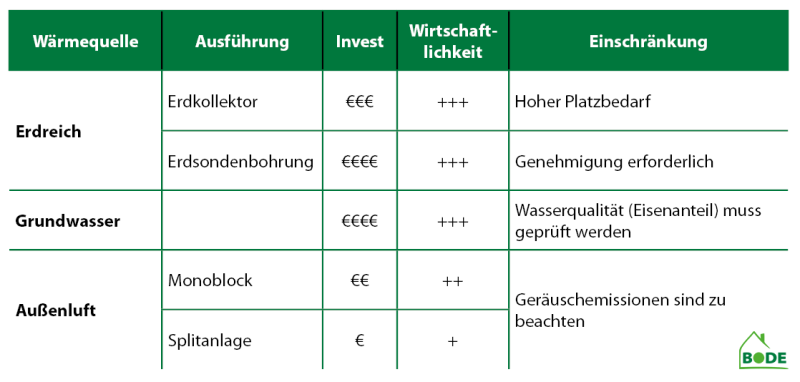

Wärmepumpenanlagen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Eine Klassifizierung kann über die genutzte Wärmequelle erfolgen. Wärmepumpen in Wohngebäuden nutzten in den allermeisten Fällen die Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Außenluft.

Für die Installation einer Wärmepumpe im Gebäudebestand kann die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beantragt werden.

Im Neubau ist eine Förderung der Wärmepumpe nur im Rahmen einer Effizienzhaus-Förderung möglich.

Hinweis zur geltenden Förderrichtline

Ab dem 01. Januar 2023 gelten neue Förderrichtlinien zur "Bundesförderung für effiziente Gebäude". Die hier abgebildeten Konditionen und Mindestanforderungen beziehen sich auf den Entwurf vom 09.12.2022. Verbindlich sind die im Bundesanzeiger veröffentlichten Richtlinien.

- Hinweis zur geltenden Förderrichtline

- Bundesförderung für effiziente Gebäude Wärmepumpen

- Wärmepumpenanlagen

- Anforderungen an Wärmepumpen im Gebäudebestand

- HIERBEI KĂ–NNEN WIR UNTERSTĂśTZEN

- Wärmepumpenanlagen im Neubau

- Erdsondenbohrung

- Luft/Wasser Wärmepumpen

- Wärmepumpen im Gebäudebestand

- Förderung von Wärmepumpenanlagen im Gebäudebestand

- hier findest Du Deine Ansprechpartner

Bundesförderung für effiziente Gebäude Wärmepumpen

Gebäudebestand / Sanierung

Förderung von Einzelmaßnahmen (BEG-EM)

Die neuen Fördersätze (gültig ab dem 15.08.2022) für die Installation einer Wärmepumpe setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Fördersatz: 25%

- Heizungs-Tausch-Bonus*: 10%

- Wärmepumpen-Bonus**: 5%

- Max. Fördersatz: 40%

*Der Heizungs-Tausch-Bonus kann für den Austausch einer Öl-, Gas-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung beantragt werden. Bei Gasheizungen muss die Inbetriebnahme mindestens 20 Jahre zurückliegen. Bei Gasetagenheizungen gibt es keine Anforderungen an das Mindestalter. Nach dem Austausch darf das Gebäude nicht länger mit fossilen Brennstoffen beheizt werden.

**Der Wärmepumpen-Bonus kann beantragt werden, wenn die Wärmepumpe die Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzt oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird.

Förderung im Rahmen einer Vollsanierung (BEG-WG)

Bei der Installation einer Wärmepumpe im Rahmen einer Vollsanierung (Heizungsanlage + Gebäudehülle) bietet sich ggf. eine Förderung als Effizienzhaus an.

Hier kann die Wärmepumpe zu einer Erhöhung des Fördersatzes beitragen (EE-Klasse).

Neubau (BEG-WG)

Eine Förderung als Einzelmaßnahme ist im Neubau nicht möglich. Hier wird ausschließlich die Errichtung eines Effizienzhauses gefördert. Die Installation einer Wärmepumpe kann sich jedoch positiv auf die Bewertung eines Gebäudes auswirken und somit zu einem höheren Fördersatz führen.

Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpen nutzen die in der Umgebung (Erdreich, Grundwasser, Außenluft) gespeicherte Energie (Anergie). Um diese Energie für die Raumheizung und Warmwasseraufbereitung nutzen zu können, muss das Temperaturniveau erhöht werden. Diese Anhebung wird durch den Prozess, der innerhalb der Wärmepumpe abläuft, herbeigeführt. Hierzu wird weitere Energie benötigt (Exergie in Form von Strom oder Gas). Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle (Umgebung) und der Abnehmerseite (Wärmeverteilung innerhalb des Gebäudes), desto geringer ist der zusätzliche Energieaufwand. Aus diesem Grund sollte bei der Planung einer Wärmepumpenanlage immer auf eine möglichst niedrige Systemtemperatur geachtet werden.

Wer einen möglichst hohen Grad der Unabhängigkeit (Autarkie) erreichen möchte, kann die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren. Auf diese Weise kann (je nach Anlagengröße) ein Anteil des benötigten Stroms regenerativ und kostenfrei generiert werden.

Anforderungen an Wärmepumpen im Gebäudebestand

Heizlastberechnung

Für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Wärmepumpe muss eine Heizlastermittlung nach DIN EN 12831 durchgeführt werden.

Hydraulischer Abgleich

Für das gesamte Heizungssystem muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Die Berechnung muss gemäß Verfahren B erfolgen. Die Durchführung muss anhand eines Bestätigungsformulars (vdz-Formular) dokumentiert werden.

Energieeffizienz

Die Energieeffizienz einer Wärmepumpenanlage wird an der Kennzahl "jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz" (ƞs) gemessen. Für die unterschiedlichen Wärmepumpen gelten folgende Anforderungen:

| Elektrisch betriebene Wärmepumpen | ||

| Vorlauftemperatur | ƞs bei 35°C | ƞs bei 55°C |

| Wärmequelle Luft | 135 % | 120% |

| Wärmequelle Erdreich | 150 % | 135% |

| Wärmequelle Wasser | 150 % | 135 % |

Netzdienlichkeit

Förderfähige Wärmepumpen müssen über Schnittstellen verfügen, über die sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden können (z. B. anhand der Standards „SG Ready“ oder „VHP Ready“).

Kältemittel

Aktuell gelten keine Anforderungen an das eingesetzte Kältemittel. Der Einsatz von natürlichen Kältemitteln wird jedoch empfohlen und führt ggf. zu einem höheren Fördersatz (Wärmepumpen-Bonus). Ab 2028 sollen nur noch Wärmepumpen gefördert werden, die mit natürlichen Kältemitteln betrieben werden.

Geräuschemissionen

Aktuell stellt die Förderrichtline keine zusätzlichen Anforderungen an die Geräuschemissionen (es gelten die Anforderungen der TA Lärm). In den kommenden Jahren werden die Anforderungen an die Geräuschemissionsgrenzwerte jedoch stetig erhöht.

Erfassung der Energieverbräuche

Alle Energieverbräuche sowie alle erzeugten Wärmemengen müssen messtechnisch erfasst werden.

- Heizlastberechnung

- Hydraulischer Abgleich

- Prüfung und Optimierung der Heizflächen

- Antragstellung Bundesförderung für effiziente Gebäude

Wärmepumpenanlagen im Neubau

Im Neubau werden häufig Wärmepumpen eingesetzt. Hier können optimale Bedingungen für eine effiziente Betriebsweise geschaffen werden. Idealerweise sollte die Wärmeverteilung über eine Fußbodenheizung erfolgen. Auf diese Weise kann die Wärmeversorgung bei geringen Systemtemperaturen erfolgen. Bei der Auswahl der richtigen Wärmequelle sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen (siehe Tabelle).

Wer bei der Errichtung seines Neubaus eine Effizienzhaus-Förderung nutzen möchte, ist mit einer Wärmepumpe bestens aufgestellt. Da diese Anlagen in der Bewertung (Primärenergiefaktor) zu einem guten Ergebnis führen.

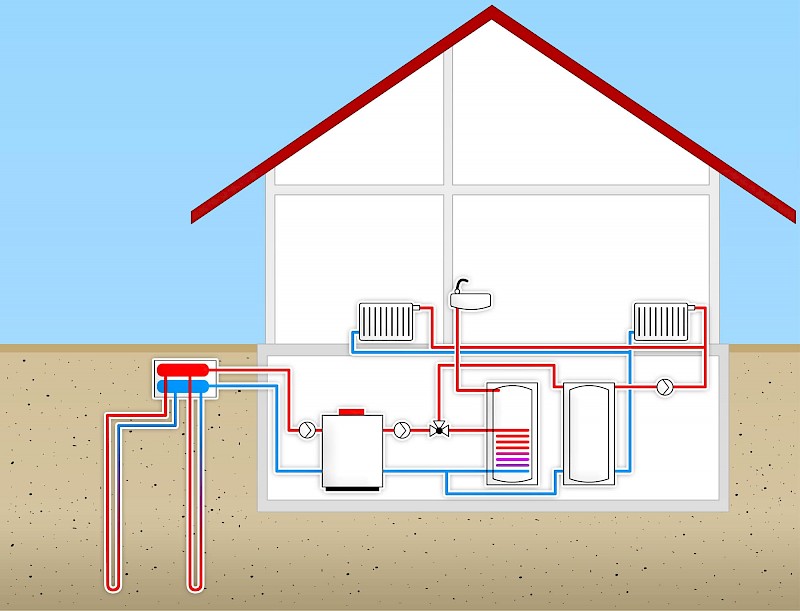

Erdsondenbohrung

Über die Erdsonden wird eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich zirkuliert. Dabei nimmt das Medium die Wärme des Erdreichs auf, um diese dann dem Wärmepumpenprozess zuzuführen. Je größer die benötigte Wärmepumpenleistung, desto tiefer bzw. öfter muss gebohrt werden. Hier empfiehlt sich eine Heizlastberechnung zur bedarfsgerechten Auslegung der Wärmepumpen, um auf diese Weise Kosten für nicht benötigte Bohrmeter zu sparen.

Bei der Auswahl der Wärmequelle sollte auch die Option der Kühlung durch die Wärmepumpe berücksichtigt werden. Die Erdsondenbohrung kann hier das natürliche Temperaturgefälle zum Erdreich nutzen, sodass eine Kühlung (passive Kühlung) bei geringem Energieaufwand möglich ist.

Luft/Wasser Wärmepumpen

Selbst bei niedrigen Außentemperaturen ist eine Restenergie in der Außenluft enthalten. Mit der Hilfe von Luft/Wasser-Wärmepumpen kann diese Energie für Heizwecke genutzt werden. Für den Wärmeaustausch stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Meistens findet die Übertragung in einer außenaufgestellten Einheit statt. Auch innenaufgestellte Anlagen, denen die Luft über Kanäle zugeführt wird, sind verfügbar.

Anlagen, bei denen alle Komponenten des Wärmepumpenprozesses (Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil) in der Außeneinheit integriert sind nennt man auch Monoblock-Wärmepumpen. Bei Splitanlagen findet nur die Verdampfung in der Außeneinheit (siehe Bild) statt. Die weiteren Komponenten sind in einem innenaufgestellten Gehäuse untergebracht.

Wärmepumpen im Gebäudebestand

Die bereits erwähnte Prüfung der benötigten Systemtemperatur hat im Gebäudebestand oberste Priorität. Heizsysteme im Gebäudebestand benötigen oft hohe Vorlauftemperaturen, da die Dämmung der Gebäudehülle nicht den heutigen Standards entspricht und die Wärmeverteilung über Heizkörper mit geringen Übergabeflächen erfolgt. Auch wenn es inzwischen Wärmepumpen gibt, die höhere Vorlauftemperaturen erreichen, muss der effiziente Einsatz einer Wärmepumpe vorab geprüft werden. In einigen Fällen bietet sich auch die Errichtung einer Hybridanlage an.

Viele Gebäude im Bestand erfüllen jedoch die Voraussetzung für den effizienten Einsatz einer Wärmepumpe. Für die Auswahl der Wärmequelle gelten zunächst die gleichen Faktoren wie im Neubau (siehe Tabelle oben).

Förderung von Wärmepumpenanlagen im Gebäudebestand

Im Gebäudebestand kann der Einbau einer Wärmepumpe als Einzelmaßnahme gefördert werden. Je Wohneinheit können förderfähige Kosten in Höhe von 60.000 € angesetzt werden. Auf diese Kosten werden die oben genannten Fördersätze gewährt. Neben der Errichtung der Wärmepumpenanlage werden im Gebäudebestand auch sämtliche Umfeldmaßnahmen gefördert, die für die Umstellung der effizienten Wärmeversorgung erforderlich sind. Hierzu zählen z. B.:

- Installation einer Flächenheizung

- Umgestaltung eines Technikraums

- Wärmedämmung von Rohrleitungen

- Demontage und Entsorgung von alten Ă–ltanks